こんにちは。

麻雀大好きともさんです♪

最近は予定が合わず、リアル麻雀の頻度が激減(><)

しかし、麻雀愛は増すばかり(〃ω〃)

少しでも時間があればネット麻雀を1局頑張っちゃいます♪

ネット麻雀なら、勝手に点数計算してくれるので、久々にリアル麻雀をすると、点数計算がなかなか出て来ずヤバいです(-_-)汗

※萬子(マンズ)=m・索子(ソウズ)=s・筒子(ピンズ)=p

はじめに

配牌時からブロック構成を考えながら打つ事で、必要な牌と不要な牌が整理できます。

配牌から最終形を思い浮かべて打てると良いですが、最終形が全く予想出来ないほどバラバラな時もありますよね。

そんな時は、聴牌する可能性も低い時なので、出来るだけ「聴牌した時に高くなる」ように牌構成し、他家からリーチが来た時は降りられるように手作りしていく事が大切だと思います。

配牌時に、ブロックを数える事で、

- ①「これは最終形が明確で聴牌が早そうだ」→攻撃的に打つ。

- ②「これは最終形を考えるのが難しく、聴牌までも遠そうだ」→守備気味に打ち、聴牌するなら高くなるような手づくりをする

のように、配牌時から基本方針が決めやすくなります。

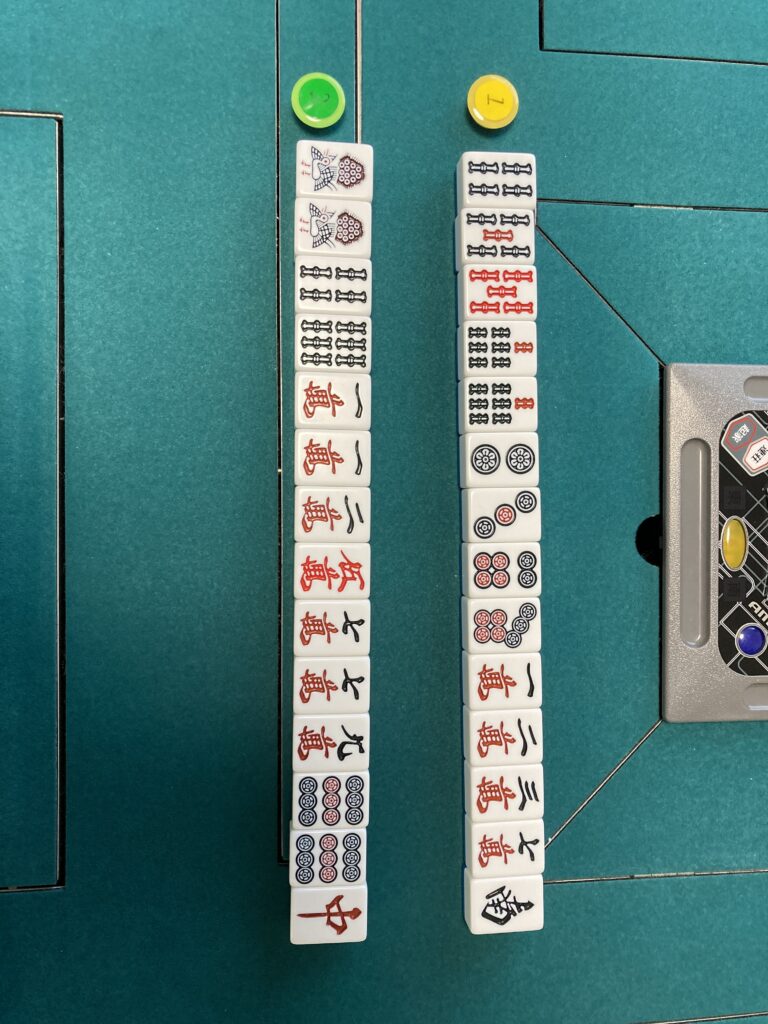

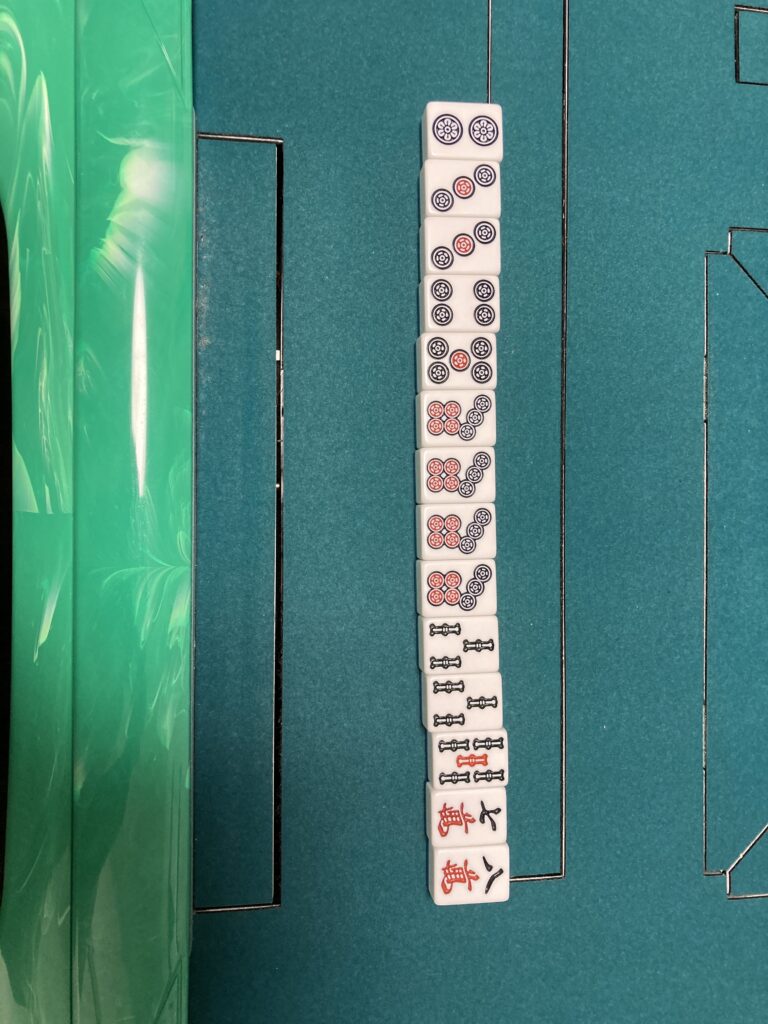

<上の写真①>

リーチ・ピンフ・赤が狙えそうな手牌。

5ブロック足りているため、7m→南と打っていきます。

最終形が分かりやすく狙いやすいですね♪

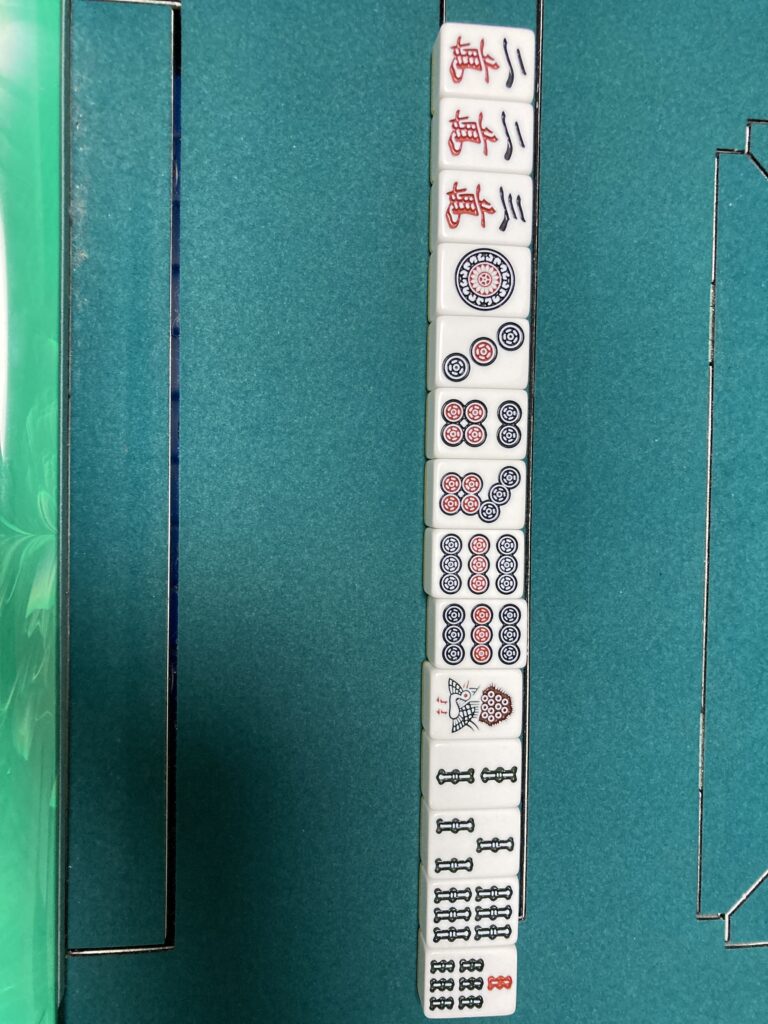

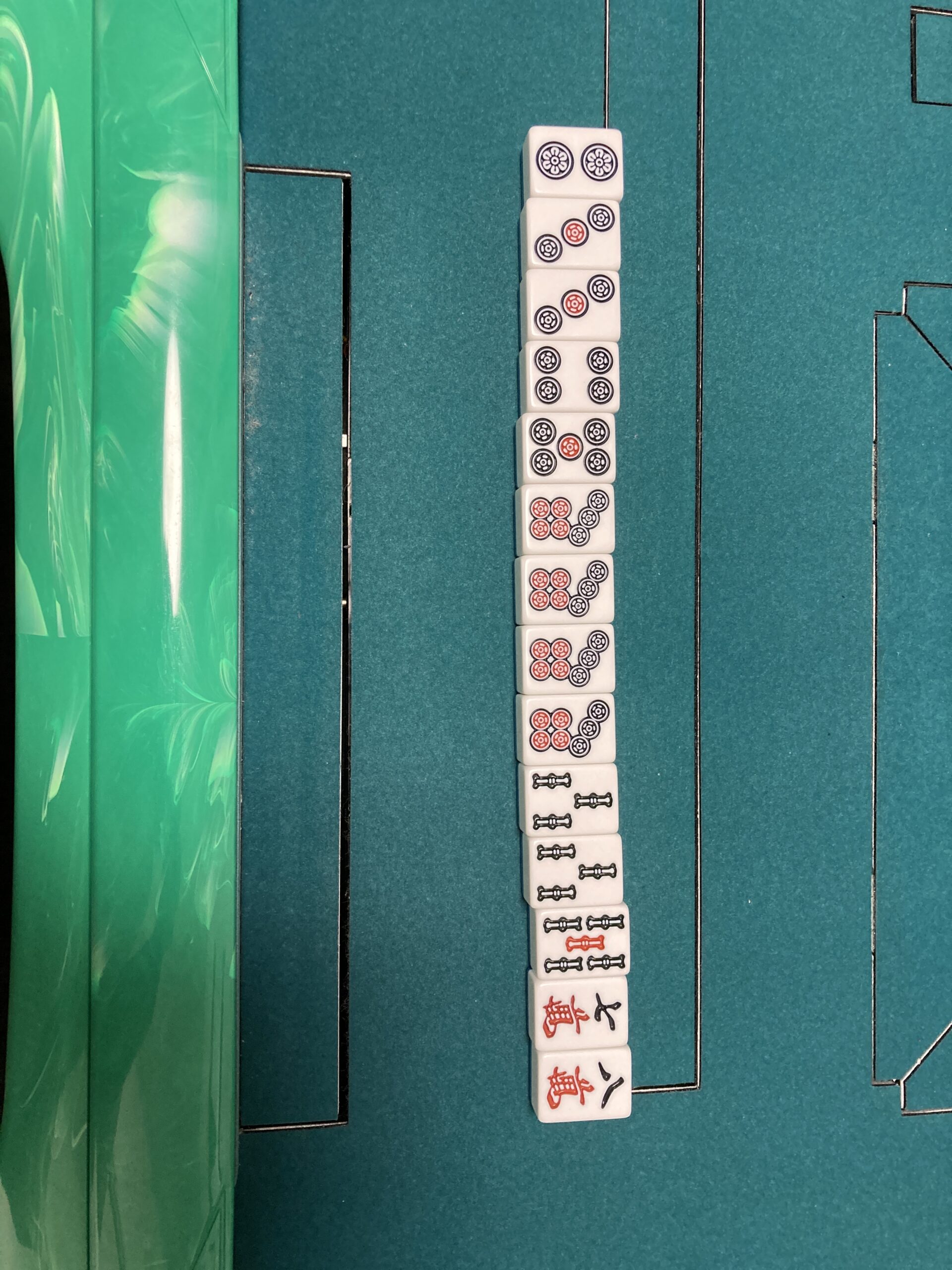

<上の写真②>

4対子、カンチャンが多い手です。

手なりで打っても聴牌まで辿り着けるか分からず、ちょっと遠い手牌。

こんな時は、高くなりそうな最終形をイメージして、安全牌を確保しながら進めていきます。

4s、6s打ち。

七対子と遠い門前混一色を見ながら進めます。(和了れたら、ラッキーくらいな気持ちで♪)

ブロックを数えよう①

ブロック数は

- ①4m

- ②67p

- ③112s

- ④67s

- ⑤78s

- ⑥白白

- ⑦発

- ⑧東

の8ブロック。

この手牌の最終形は色々想像できますね!

- ②〜⑥の5ブロックで牌構成する

- ③〜⑥の4ブロックと⑦か⑧を重ねて混一色を、目指す

- ①〜⑥(4mのくっつきに期待し、くっついたら7s切り④⑤を1ブロックと見て)で5ブロックを目指す

旦那は4mのくっつきは強いため、まず東を打って発が重なれば混一色を見るとの事。

私は発か東を重ねれば、役・役・混一色の8000点が見えるため4m切り、5-8pが入った時の白のみ(またはリーチ白)も考慮して進めていくと思います。

それぞれ、考えはあると思いますが、打点と牌効率、最終形を考えながら打っていく事が大切だと思います♪

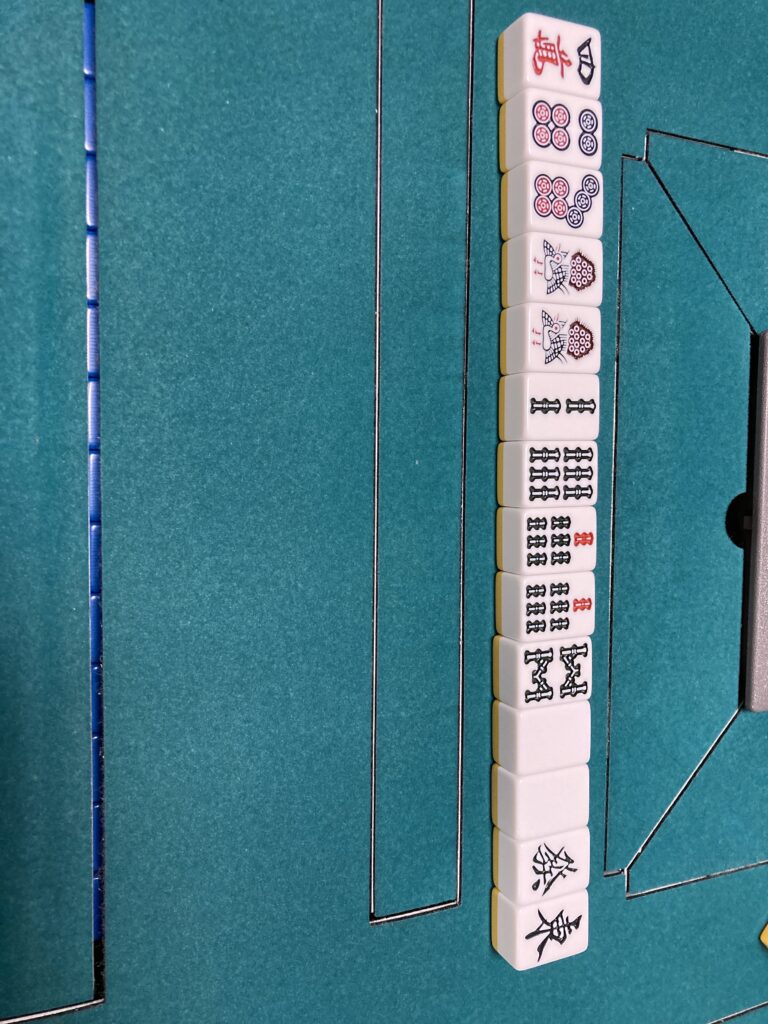

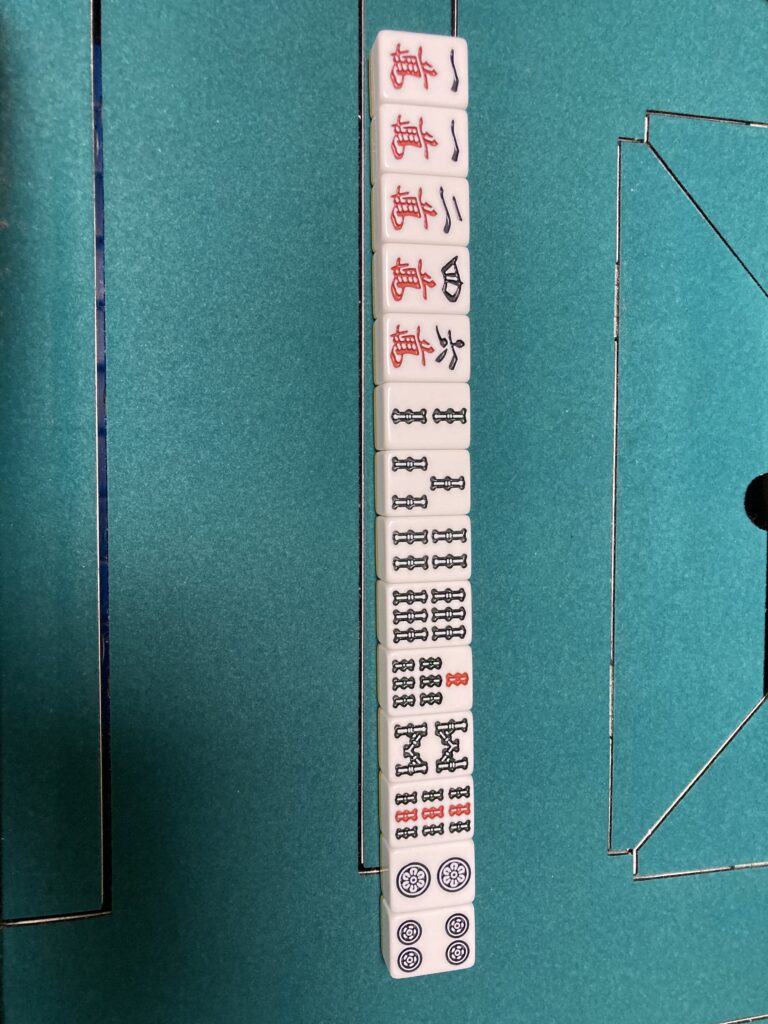

ブロック数を数える②

ブロック数

- ①7m

- ②12p

- ③55p

- ④89p

- ⑤24s

- ⑥77s

- ⑦東東

- ⑧白

ブロック数が多く、カンチャンやペンチャンが多い場合は、

自力での聴牌は難しいと考えます。

「聴牌速度が遅いだろう」と思った時は、聴牌した時に高い手となる最終形を目指します。

- 「遅い・安い」→✖️

- 「早い・安い」→◯

- 「遅い・高い」→◯

- 「早い・高い」→◎

の感覚で考えますヽ(^o^)

この手の1番高そうな最終形は「ダブ東・混一色・ドラ・赤ドラ」です。

ブロック数が多いため、そこを目指して7m切り。

もし、7mに8mがくっついたとしても、そこまで残念では無いですが、12pや89pを落として2p3pや7pを持ってきた時は結構残念ですよね、、、。

麻雀は何でも裏目があるため、「裏目になって悔しい方は残す」

高めを狙うか、牌効率重視の聴牌即リーチを目指すかにだいたい分かれるかなぁと思います。

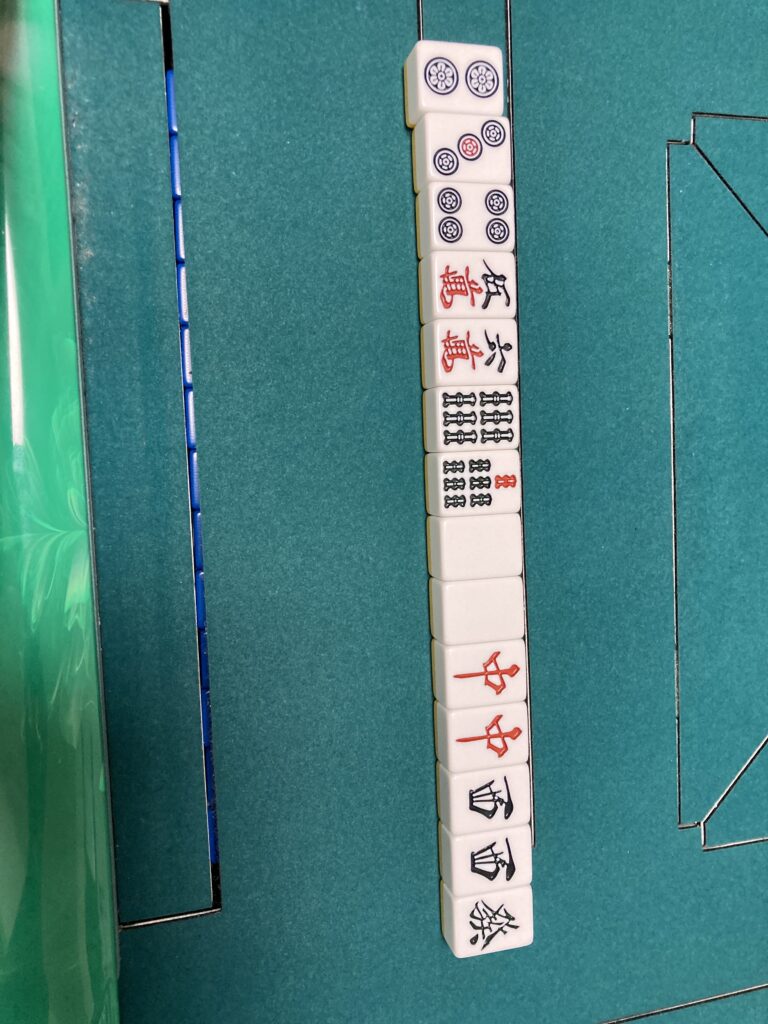

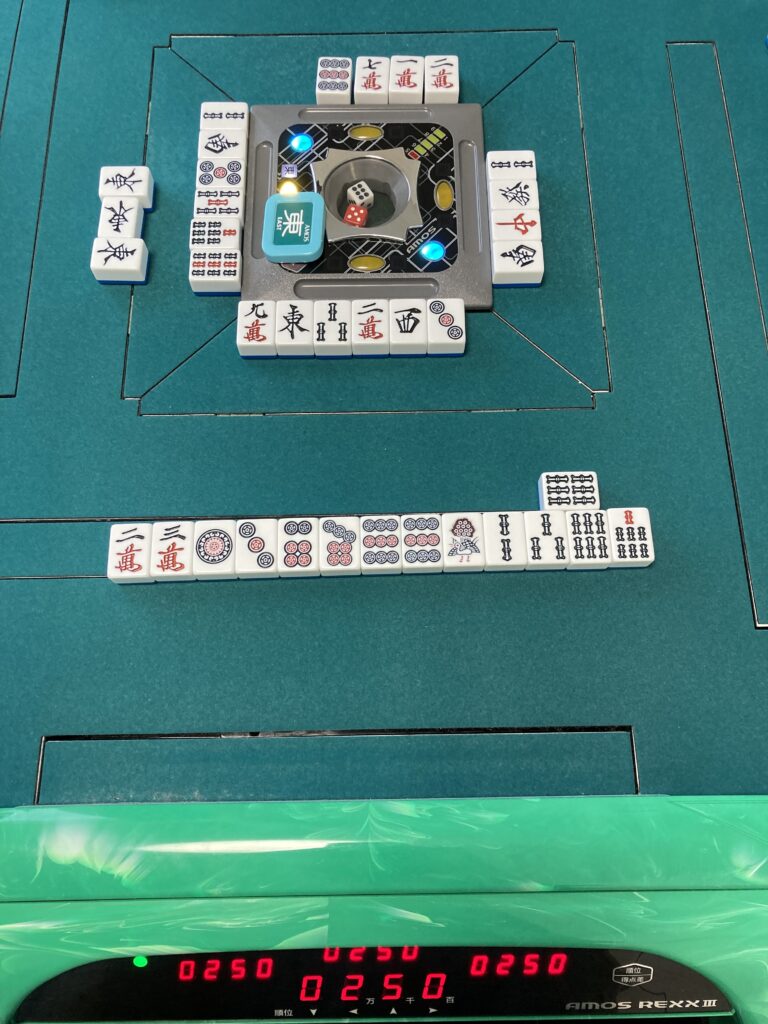

ブロック数を数えよう③

東1局北家。

6ブロック+発

- ①234p

- ②56m

- ③67s

- ④白白

- ⑤中中

- ⑥西西

- ⑦発

ブロック数を数えられると、最終的に①〜⑥のどれかを捨てなければならないと気付きます。

そのため、6m5m、または西西と落とし5ブロックにしていきます。

オタ風の西西を落とし、①〜⑤ブロックの最終形を見据え、途中で発を引き重なれば②の56mか③の67sを落とせば大三元も見えます(*^^*)

また、最終形の待ちが「4-7m」と真ん中よりより「5-8s」の方が出アガりしやすきため、ピンズの混一色を見たい方は6m→5m切り。

もし赤5mが重なれば6s7s落としします。

ブロックを数えていないと、孤立牌の発を切ってしまうかもしれません。

しかしブロックが6つもあり過剰だと気付ければ、発を切らずにすみます!

この発は重なれば点数がグッとUPするため、この段階では切らず、②③⑥のブロックから一つ切りましょう♪

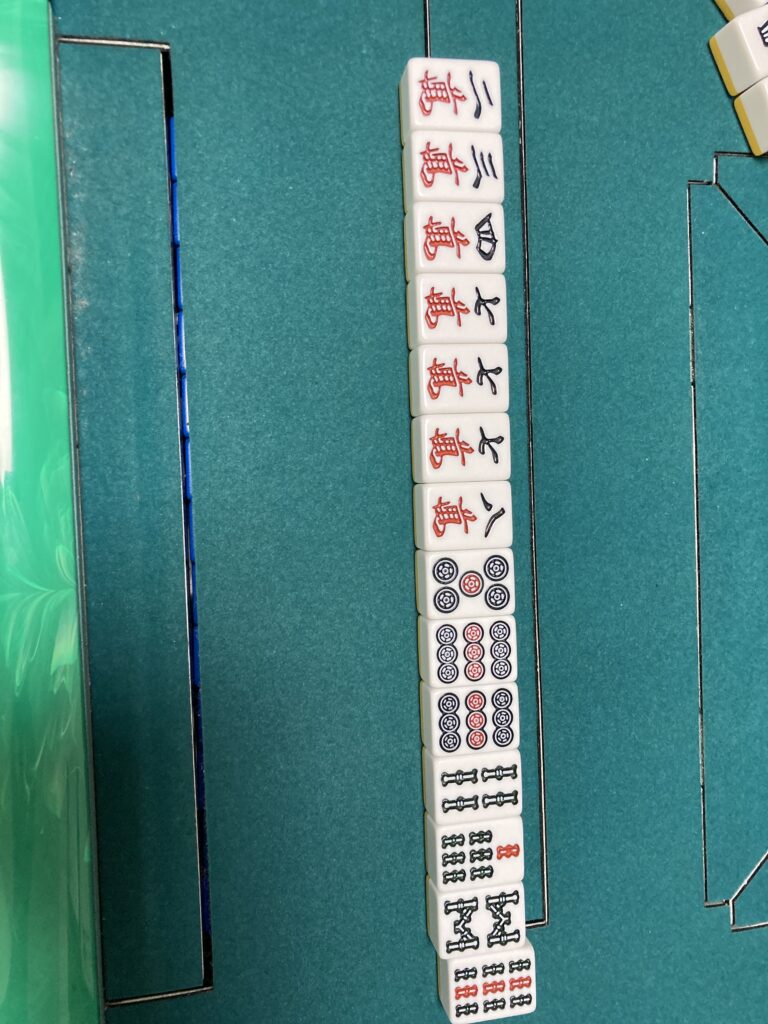

ブロックを数えよう④

ブロック数は

- ①234m

- ②777m

- ③8m

- ④5p

- ⑤99p

- ⑥4s

- ⑦789s

の7ブロック。

以前書いた一向聴の種類https://majann-daisuki.com/majan-ishanten/

で、くっつき聴牌が強い事は書きました(о´∀`о)

8m切りで5pと4sのくっつき聴牌♪

関連してそうな牌(今回で言えば、7mあるから8m)は取っておきたいな、と何となく感じるかもしれませんが、

ブロック数の把握をしっかりしていれば迷いませんヽ(^o^)

6ブロック打法

6ブロック打法は、選択を先延ばしにしたい時に使います!

Aの道も、Bの道も残す!!という感じのため、牌効率はやや下がり、他家からリーチが来ると「安全牌が無い」なんて事にもなりがち。

どのタイミングで1ブロックを見切って5ブロックに戻すかも考えながら打たなくてはならず、若干難しい打ち方だと思っています。

しかし、どっちの道にも行けるように構える事で、打点を狙えたり、場況の良いターツを残し和了り率をアップさせる事も出来ます。

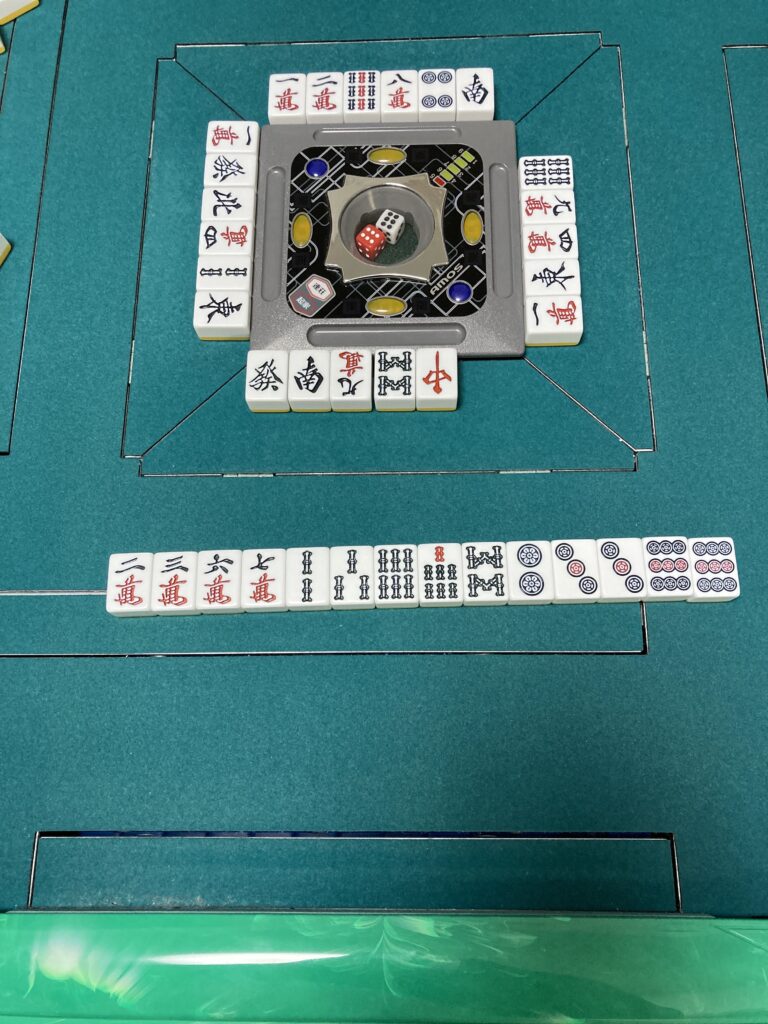

6ブロック打法〜3色目を残す

123の3色を見て、取り敢えず2m切り♪

このように「何切る?」と考えると、ほぼ3色を見据えて迷わず2mを切る方が多いと思います。

しかし、実戦では巡目や他家の動きを見ながら、いつこの3色(または67の両面ターツ)を見切るかがすごく難しく、1巡1巡考えなくてはならないのが、6ブロック打法の難しさだと思います。

東一局、自分は南家。

5巡目の東を親がポン、打9s。

6sをツモって来た所です。

何を切りますか?

5ブロック打法にするなら、「1p3p切り」か「6p7p」切り。

6ブロック維持なら6s切り。

もし、6s切りで6ブロック維持した時は、何巡目まで6ブロックで行きますか?

2pや1mをツモれば良いですが、5-8pや5-8sをツモって来た時はどうしますか?

また、巡目的に後2、3巡でリーチが来るかもしれません。

安全牌と思われる南を持ってきたら、残しますか?

6ブロック打法は1巡1巡考えなくてはいけない事が多いです。

最終的に5ブロックに減らさなくてはならないので、いつ・どのタイミングで・どのターツを落とすかを考えていなければなりません。

1ブロック落とすタイミングが遅ければ、他家のリーチに押し返さず振ってしまうもしくはオリを選択せざるおえなくなる場面もあります。

通常6ブロックは安全牌を持っていないからです。

6ブロック打法〜3色と一通の両天秤

ブロック

- ①11m

- ②246m

- ③234s

- ④6s

- ⑤789s

- ⑥24p

5ブロック打法で考えるなら、6sか9s切り。

しかし、ソウズの一通と234の3色が見える手牌。

6mを切り、両天秤に構えるのもオッケー♪

こちらも、上の3色残しと同じく、実戦ではどのタイミングで一通もしくは3色を見切るか考えておかなければなりません。

ブロック数を把握する、そして最終形はどの5ブロックで作るかを考えながら打ちましょう⭐︎

6ブロック打法〜場況を考えて

234の3色を見たいが、1-4mが既に5枚捨てられています。

何も情報が無い時は6m7m打ちで、5ブロックに構えた方が牌効率的にも良いです。

しかし、今回は1-4m待ちが悪いため、3p打ちで様子を見つつ、1-4mが入ったら67mを捨てていきます。

こんなふうに、6ブロック打法は場況などに合わせてどのブロックを残すのかを考えられるメリットもあります(*^^*)

最後に

麻雀仲間の打ち方を見て勉強になった場面がありました。

一向聴の手牌。

7pカンするのかなぁと思いきや、カンせず打5s。

「ん?、、」

と思いましたが、

「なるほど、リャンメンカンチャンか」

と納得(о´∀`о)

「233457 777」と見ると、受け入れは1-4pと6pとなります。

槓子になると、カンしたくなりますが、牌効率を重視しての5s切り。

この時は場況的にも6pはいそうでした!!

このカン6p受けを残す事は大切だなぁと思いました。

これが、6p4枚切れなど無さそうなら、7pカンで1回ツモが増えるメリットが大きくなると思います。

リャンメンカンチャンについて、以前ブログを書き、https://majann-daisuki.com/majan-kantyann/

「リャンメンカンチャンはマスターした⭐︎」

と思っていましたが、こんな感じのリャンメンカンチャンもあるんだなぁと新発見♪

これからも、色々な牌姿、戦術、考え方、打ちまわしなど吸収していけたらと思いますヽ(^o^)

↓↓ここから広告↓↓

コメント

こんにちは♪雨が結構強いですね(^^;;

自分も最近麻雀やれてなくてウズウズしてます(笑)

配牌が悪い時は、染め手や対子がある時は七対子を目指すと守備の面もカバーできて良いってよく言いますよね(^^)

自分は三色は運良くできたら良いぐらいで、早めに見切りつけちゃいますかね(^_^;)

自分は配牌が悪い時は序盤から、決めた色以外の牌を真ん中だろうが切って決め打ちしちゃいます(^^)

裏目る事多々ですが(笑)

コメントありがとうございます!!

「配牌が悪い時は、染め手や対子がある時は七対子を目指すと守備の面もカバーできて良い」→手なりで進まず、遠い配牌の時こそ聴牌した時に高いor他家のリーチに対してしっかり降りられるように手を進めていくのって大事ですよね♪

私も、役のこだわりは最小限ですが、「3色になるかも?」と気付いて頭の隅に入れて打っていく事は大切ですよね(^o^)

時には決め打ちも大切だと思います!

いつも、まーちゃんさんの素敵な考え方ありがとうございます(๑>◡<๑)

6ブロック、5ブロックの最適解難しいですよね^ ^

打点狙いたい局面では、6ブロックが増加しやすいと思います。

いつもありがとうございます。

コメントありがとうございます!!

難しいですが、意識する事がとっても大切だと思う基本であり、奥深ですよね♪

「打点狙いたい局面では、6ブロックが増加しやすいと思います。」→的確にありがとうございます⭐︎

シゲキックスさんの考えに近いですが、牌効率重視の5ブロック、打点・役作り重視の6ブロック打法なのかなと思います。

はじめにの①は、5sをどこで切るかは昭和と平成、アナログとデジタルを分ける永遠のテーマだと思います。デジタル派は455sを残して牌効率重視の完全一向聴を目指すでしょうし、アナログ派は第1打から5sを打って、仮に5sが被っても迷彩と良い方向に考えて、安全牌を残してスリムに構えると思います。完全一向聴だとシャボ受けの4枚が増える訳ですが、この4枚の差を大きいと取るのか、迷彩・リーチ時の出易さ、安全牌を残す守備面を重視するのか、選択は分かれるのでしょうが、結局は局面ごとの自分なりの最適解を見つけることが重要なのだと思います。

ブロック数を数える②は、最終形をダブ東ドラドラの12000点にします。麻雀の点数計算上、例えば30符は1000→2000→3900→8000→8000→12000と増えるので、増加幅を見ると1000→1900→4100→0→4000となり、一番美味しいのは3翻から4翻の増加幅であり、そこから先は翻数を増やすことが難しくなる割に平均増加点数は1翻当り2000点に減りますので、麻雀は満貫を目指すのが点数計算上の最適解となるのだと思います。

例題で行けば、12000点を目指すのに必要な最適5ブロックは、1p2p 5p5p 2s4s 7s7s 東東

として、この場合は鳴きも考慮に入れるので、5p5p6p等の形になっても5p先切りはせず、安全牌も残さず完全一向聴を目指します。

麻雀は非常に良くできたゲームだと思いますが、四槓子と四暗刻が同じ役満など点数上の歪みがあるのは確かです。先ほどの点数増加幅の3翻から4翻にアップする4100点も一種の歪みであり、現在主流の赤あり麻雀はこの増加幅が極めて取りやすいインフレ麻雀になっているのが、面白い所でもあるのと同時に歪みを生じさせている部分なのだと思います。

今回は自分で読み返しても、理屈っぽい腹落ちしにくいコメントだなと思います。自分の素直な考え方を書いただけなので、ご勘弁ください。

コメントありがとうございます!!

たしかに、はじめにの①は先切りをするのか、完全一向聴に構えるのか、打ち手にやって変わってきそうですね♪

また、序盤なのか中盤なのか、打点が高いか安いかなどによっても変わってくると思います。

まさにヨットさんの言う「局面ごとの自分なりの最適解を見つけることが重要」だなぁと思います!!

詳しく、いかに満貫を狙うのが効率的に良いか書いて下さりありがとうございます♪

曖昧に「満貫を狙うのが良い」と感じている方も、ヨットさんのコメントを見て理論的に納得されると思います(*^^*)

四暗刻と四槓子が同じ点数って言うのも確かに変ですよね。和了れる可能性が全く違ってきますもんね。

ヨットさんの言う通り、麻雀には歪みがあるのかもしれませんが、そこをしっかり知って対局するのはとても大切だと思います。

「どの増加幅が広いのか」を考えるのは、ゲーム性だけで無く、ルールでもそうだなぁと思います。

トップを取るのが大切なルール、ラスを取らないのが大切なルール、ツモって赤ありチップをたくさん持っていた方が良いルール。

麻雀はゲームの基本的な手組以外にも実は考えなくてはならない事が多かったりするかなぁと思います。

いつもヨットさんのご意見、とても勉強になりますし、麻雀について深く考させられます。

これからもよろしくお願い致しますm(_ _)m